Baumwolle spinnen in der Frühen Neuzeit – Technik und Arbeitsbedingungen 3

In den beiden vorangegangenen Beiträgen über die Geschichte der Baumwollspinnerei (Teil 1 und Teil 2) klang ja bereits einiges über die Arbeitsbedingungen an, die in diesen Fabriken für Baumwollspinnerei in der frühen Neuzeit herrschten.

Die Arbeit in einer solchen Fabrik um 1800 – und auch noch später – war sehr hart.

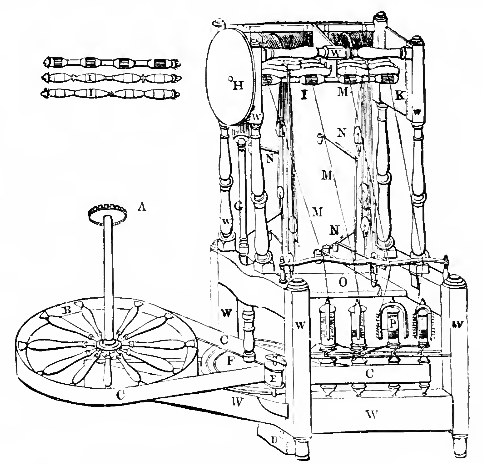

Es war eng, denn die Fabrikbesitzer hatten das Bestreben so viele Maschinen wie eben möglich in ihren Fabriken aufzustellen. Die Gänge zwischen den einzelnen Maschinen waren maximal 70 cm breit. So konnte es schnell passieren, dass sich die Kleidung oder auch die Haare der Arbeiterinnen und Arbeiter in ihnen verfingen. Das konnte vor allem deswegen so leicht passieren, weil die Maschinen nicht abgedeckt waren. Die Spulen und Walzen, die sich zum Teil sehr schnell drehten, lagen offen, da gab es viel Potential für schwere Verletzungen.

Auch die Treibriemen, mit denen die Maschinen angetrieben wurden, hingen ebenfalls ungesichert einfach über den Gängen. Es war im Grunde nie die Frage ob sich jemand verletzte, sondern nur wann dies geschehen würde.

Das Klima, das in den Gebäuden der Baumwollspinnereien herrschte ist für uns heute kaum mehr vorstellbar, selbst ein Tropenhaus ist dagegen angenehm zu nennen. Dies lag primär daran, dass sich Baumwolle am besten verarbeiten lässt, wenn es heiß und feucht ist. So lag denn die Temperatur in den Fabrikgebäuden bei nicht wirklich angenehmen 25 bis 30° Celsius.

In den ersten Jahren der maschinellen Baumwollspinnereien erzielte man diese Temperatur indem man Öfen aufstellte, später dann nutzte man die Abwärme der Dampfmaschinen. Zu der Temperatur kam eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Es wurde Wasser auf dem Boden versprengt und feuchte Tücher wurden ausgelegt, so war die Luft, die die Arbeiterinnen und Arbeiter tagaus tagein einatmeten nicht nur heiß und feucht, sondern zudem auch noch staubig und stickig.

Inhaltsverzeichnis

Zur Geschichte der Baumwollspinnerei

Gerade bei den ersten Verarbeitungsschritten der Baumwolle, beim sogenannten Ballenbrechen und Schlagen entstand unglaublich viel Staub. Dieser sammelte sich als dicker Film auf dem Boden. Dazu kam das Öl, das aus den Maschinen tropfte. So war der Boden ständig rutschig und die Arbeiterinnen und Arbeiter hatten nur eine Chance: sie mussten barfuß arbeiten, um überhaupt ein klein wenig Halt zu haben. Man kann sich vorstellen, dass Arbeitsunfälle hier an der Tagesordnung waren und niemand diesen Beruf lange ausüben konnte.

Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass Baumwollstaub sehr leicht entzündlich ist und so gab es nicht wenige Baumwollspinnereien, die bis auf die Grundmauern niederbrannten zumal die Beleuchtung in den ersten Jahren aus Kerzen bestand, zum Teil auch aus Öllampen. Erst viel später kam das Gaslicht auf, etwa zur Mitte des 19. Jahrhunderts.

Es gibt nicht wenige Quellen, die uns darüber berichten, dass man die Menschen, die in einer solchen Baumwollspinnerei arbeiteten schon am Geruch erkannte. Man kann, aber man mag es sich heute nicht mehr wirklich vorstellen.

Auch die Lautstärke der Maschinen und der vielen Menschen, die hier arbeiteten, waren ein Problem. Verständigung war in den meisten Fabrikbereichen nur möglich, wenn man lauthals schrie. Für das Hörvermögen der Arbeiterinnen und Arbeiter keinesfalls zuträglich, wie man sich denken kann.

Erste Verbesserungen dieser Arbeitsbedingungen wurden erst ab der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts erreicht, als auch den Fabrikherren bewusst wurde, dass es nicht wirtschaftlich war, wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter ständig erkrankten, sich verletzten oder gar zu Tode kamen.

Zur gleichen Zeit entstanden im Deutschen Reich auch erste Sozialversicherungen und Maßnahmen zur Unfallverhütung wurden seitens des Gesetzgebers umgesetzt. In der Baumwollspinnerei Cromford in Ratingen wurden solche Schritte ab 1856 umgesetzt. Die Geschichte der Baumwollspinnerei begann langsam sich in sehr kleinen Schritten zum Besseren zu wenden. Aber die Arbeitsbedingungen blieben hart.Zur gleichen Zeit entstanden im Deutschen Reich auch erste Sozialversicherungen und Maßnahmen zur Unfallverhütung wurden seitens des Gesetzgebers umgesetzt. In der Baumwollspinnerei Cromford in Ratingen wurden solche Schritte ab 1856 umgesetzt. Die Geschichte der Baumwollspinnerei begann langsam sich in sehr kleinen Schritten zum Besseren zu wenden. Aber die Arbeitsbedingungen blieben hart.

Zur gleichen Zeit entstanden im Deutschen Reich auch erste Sozialversicherungen und Maßnahmen zur Unfallverhütung wurden seitens des Gesetzgebers umgesetzt. In der Baumwollspinnerei Cromford in Ratingen wurden solche Schritte ab 1856 umgesetzt. Die Geschichte der Baumwollspinnerei begann langsam sich in sehr kleinen Schritten zum Besseren zu wenden. Aber die Arbeitsbedingungen blieben hart.

Die ArbeiterInnen in der Cromforder Textilfabrik

226 Menschen arbeiteten Ende des 18. Jahrhunderts, also bei Gründung der Textilfabrik Cromford in Ratingen in den Gebäuden des Unternehmers Johann Gottfried Brügelmann. Von diesen waren nicht weniger als dreiviertel zwischen 6 und 16 Jahren alt, also Kinder. Dabei hielt sich der Anteil der Jungen und Mädchen die Waage.

Erwachsene Frauen bildeten 15% der Belegschaft und nur 10% waren erwachsene Männer. Sie brauchte man nur für die Bedienung und Instandhaltung der besonders wichtigen Maschinen. Diese Arbeiter waren sehr hoch qualifiziert und somit auch teuer, was erklärt, dass Brügelmann und andere Fabrikbesitzer bestrebt waren die Zahl dieser Arbeiter möglichst klein zu halten.

Viele der Arbeiter waren untereinander verwandt. Ratingen war eben eine Kleinstadt und Cromford bezog seine Arbeiter zumeist aus dem direkten Umfeld der Fabrik. Nur die wirklich hochqualifizierten Spezialisten kamen aus aller Welt; vor allem aus England, wo man sie abgeworben hatte.

Kinderarbeit in der Textilindustrie

Kinderarbeit war in jenen Jahren und für die Geschichte der Baumwollspinnerei etwas völlig Normales. Niemand verschwendete wirklich einen Gedanken daran, denn auch in der Landwirtschaft und in Handwerksbetrieben mussten Kinder, kaum, dass sie laufen konnten, mitarbeiten.

Kinderschutzmaßnahmen kamen erst auf, als das Bild der Kindheit in der Gesellschaft sich langsam zu wandeln begann. Dies geschah etwa ab dem Beginn des 19. Jahrhunderts und es spiegelt sich auch in der Belegschaft der Brügelmanns wider, denn um 1810 war der Anteil der Kinder an der Belegschaft auf “nur” noch 43 % gesunken.

Die Zahl sank weiter, als erste Kinderschutzmaßnahmen seitens des preußischen Staates und auch kompliziertere Maschinen Einzug hielten, was ab etwa 1830 der Fall war. Das „Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken“, das 1839 in Preußen erlassen wurde, legte fest, dass Kinder unter 9 Jahren gar nicht mehr arbeiten durften. Kinder unter 16 durften nur noch 10 Stunden pro Tag arbeiten und dies aber auch nur, wenn sie nachweisen konnten, dass sie mindestens 3 Jahre lang zur Schule gegangen waren. Ein Grund, warum viele Fabrikanten, darunter auch die Familie Brügelmann (1835), eigene Fabrikschulen einrichteten. Der Lernerfolg in diesen Schulen war allerdings ausgesprochen gering, denn nach 10 Stunden Arbeit unter den Bedingungen, die ich ihnen im zweiten Teil dieser Technikgeschichte beschrieben habe, ist niemand mehr geistig leistungsfähig und aufnahmebereit. Von späteren Schulaufgaben wollen wir gar nicht erst sprechen. Der größte Clou allerdings, den sich die Fabrikanten mit ihren Fabrikschulen leisteten war aber der, dass die Kinder für diese Schule auch noch bezahlen mussten. Die Folge davon war, dass sie länger arbeiten mussten, um weiterhin den gleichen Lohn zu erhalten und den brauchten sie, denn sie waren nicht unwesentlich beteiligt am Einkommen der Familie. Man brauchte ihren Lohn, um die Familie ernähren zu können.

Wirklich eingehalten wurden diese ersten Kinderschutzmaßnahmen quasi nirgends, was auch daran lag, dass sie quasi nirgends kontrolliert wurden. Und wir kennen das ja: Wo kein Kläger, da kein Richter.

Ein klein wenig besser wurde die Situation der Kinder erst mit einem neuen Kinderschutzgesetz im Jahr 1853. Es legte fest, dass Kinder unter 12 Jahren gar nicht mehr arbeiten durften. Kinder unter 14 Jahren durften täglich maximal 6 Stunden arbeiten und mussten zudem 3 Stunden zur Schule gehen. Im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurde die Arbeitszeit für Jungen und Mädchen auf 10 Stunden begrenzt.

Und nun gab es endlich auch mehr oder minder regelmäßige Inspektionen, die über die Einhaltung des Gesetzes wachten.

Die negative Folge dieses Gesetzes aber war die, dass jetzt viele Kinder entlassen wurden. Da sie aber zum Teil ihre Familien ernährt hatten, standen diese nun vor dem Nichts.

Außerdem fiel den Fabrikherren ein, dass sie ja Arbeiter, insbesondere Kinder, die neu waren und noch keine Maschinen selbständig bedienen konnten, auch nicht bezahlen mussten. So wurde es üblich, dass die Kinder schon vor ihrem eigentlichen Eintritt in die Fabrik begannen dort in den Ferien zu arbeiten. So konnten sie dann bei ihrem regulären Arbeitsbeginn die Maschinen bereits bedienen und erhielten auch vom ersten Tag an Lohn.

Das Los der ArbeiterInnen in der Textilindustrie

Das ist Kapitalismus in Reinform und man wundert sich nicht, wenn man dies so liest, dass die Menschen begannen sich dagegen aufzulehnen, dass sie begannen sich zu organisieren, Parteien und Vereine gründeten, um sich gegen diese Arbeitsbedingungen zur Wehr zu setzen.

Wobei man sich auch fragt, wie sie es schafften, das auch noch zu tun, denn eine Fabrikarbeiterin oder ein Fabrikarbeiter kam auf eine Arbeitszeit von 72 bis 84 Stunden pro Woche. Dazu hatte er bzw. sie meist noch ein kleines Stück Land oder zumindest einen Garten, wo er oder sie seine/ihre Grundnahrungsmittel anbaute. Da der Lohn bei vielen nicht reichte um sich und die Familie zu ernähren, hatten sie auch noch eine Nebenbeschäftigung. Da blieb kaum mehr Zeit auch nur zu essen und zu schlafen.

Dabei reichte der Tageslohn eines Erwachsenen 1820 gerade einmal für 1 kg Butter oder 1,5 kg Schweinefleisch, der eines Kindes für 1 kg. Schwarzbrot.

Es sind die Bilder von Käthe Kollwitz, die einem da unweigerlich in den Sinn kommen auch bei der Geschichte der Baumwollspinnerei.

Promovierte Historikerin, Autorin, Kulturvermittlerin und Bloggerin.

Themen: digitale Kulturvermittlung – #digKV – Social Media – Storytelling – Geschichte(n) erzählen

Kultur-News KW 22-2017

Das könnte dich auch interessieren

Zettelkasten #7

25. Oktober 2017

Kultur-News KW 09-2020

1. März 2020

5 Kommentare

Pingback:

Pingback:

Pingback:

Pingback:

Pingback: